3.3 Umweltschutz

Die Entwicklung des Tiefseebergbaus umfasst nicht nur wirtschaftliche, sondern auch umweltbezogene und soziale Aspekte. Dabei prallen unterschiedliche Interessen aufeinander.

In dem Beitrag wird eine Debatte auf EU-Ebene im Jahr 2024 kurz zusammengefasst.

Die soziale und umweltbezogene Dimension der Tiefseebergbau-Debatte zeigt sich darin, dass Rohstoffe global gerecht verteilt werden müssen, während gleichzeitig der Schutz der Umwelt und die wirtschaftliche Stabilität lokaler Gemeinschaften gewährleistet bleibt.

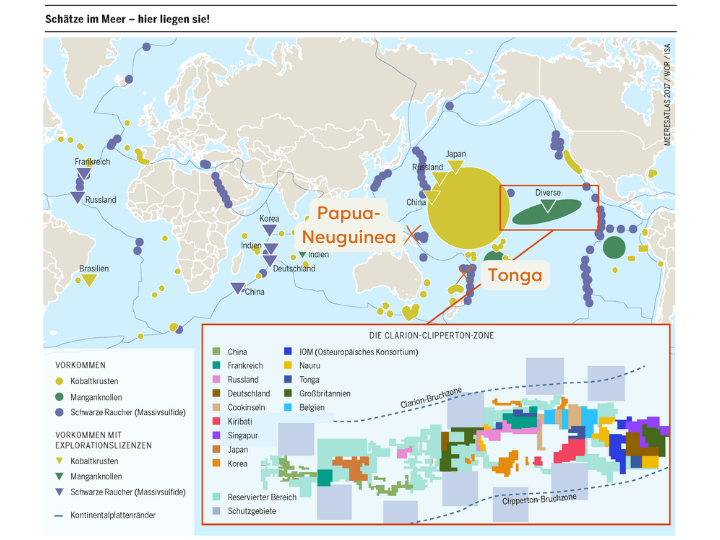

Eine zentrale Herausforderung ist die ungleiche Verteilung der Gewinne. In internationalen Tiefseegebieten sollen Rohstoffvorkommen auch ärmeren Ländern zugutekommen, um diese fair an der Nutzung zu beteiligen. Für Länder des Globalen Südens, wie Tonga oder Papua-Neuguinea, bietet der Tiefseebergbau sowohl soziale als auch wirtschaftliche Chancen, da sie in ihren Ausschließlichen Wirtschaftszonen eigenständig über den Abbau entscheiden und dadurch Einnahmen durch Lizenzen generieren können. Allerdings tragen diese Staaten auch die Risiken, da oft schwächere Umweltstandards gelten und der Bergbau potenziell die Fischerei, den Tourismus und empfindliche Küsten-Ökosysteme bedroht.

Abb. 14: Meeresatlas 2017/bearbeitet von Mycelia gGmbH - Metallvorkommen und Lizenzen im Meer - canva.com/CC BY 4.0.

Insbesondere die Bevölkerung vor Ort erkennt die Probleme, die der  Tiefseebergbau für ihre Umwelt mit sich bringen könnte. Sie sehen ihre Lebensgrundlage bedroht und wehren sich gegen die Vorhaben. In Papua-Neuguinea protestieren seit 2008 Bewohner*innen gegen den Beginn des Tiefseebergbaus, während die internationale Öffentlichkeit dem Thema verhältnismäßig wenig Beachtung schenkt.

Tiefseebergbau für ihre Umwelt mit sich bringen könnte. Sie sehen ihre Lebensgrundlage bedroht und wehren sich gegen die Vorhaben. In Papua-Neuguinea protestieren seit 2008 Bewohner*innen gegen den Beginn des Tiefseebergbaus, während die internationale Öffentlichkeit dem Thema verhältnismäßig wenig Beachtung schenkt.