4.1 Naturdenkmal-Pflege

So wie im Kapitalismus der Profit über der sozialen Gerechtigkeit und dem Wohlergehen der Arbeiter*innen steht, wird auch die Natur als Ressource mit größter Profitorientierung ausgenutzt und umgestaltet. Auch hier führten erst über die Jahrzehnte neue wissenschaftliche Erkenntnisse und politische Reformen zu Gesetzen, die Umwelt und Natur schützen sollten.

Neben dem Fortschrittsgedanken entstanden in Folge der Aufklärung auch die ersten Schutzgebiete, um die Natur zu bewahren. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden erste konkrete Schritte zum Schutz der Natur umgesetzt. Dabei standen vor allem ästhetische Aspekte im Vordergrund. Einzelne Tiere und Pflanzen wurde dabei unter Schutz gestellt, wie Schwäne oder alte Bäume. Am Drachenfels bei Königswinter entstand das erste Naturschutzgebiet.

Zudem setzten sich einzelne Personen für Tier- und Naturschutz ein oder schlossen sich zu Vereinen zusammen, um die Anliegen der Natur zu vertreten. Eine bekannte Vogelschützerin war Lina Hähnle, die 1899 den „Bund für Vogelschutz“ gründete und damit den Grundstein für den heutigen Naturschutzbund Deutschland (NABU) legte.

Abb. 25: Lina Hähnle mit ihren Söhnen (ca. 1890).

Im Gegensatz zu den heutigen Gründen für den Naturschutz, wie u.a. der Erhalt von Biodiversität, stand in der Anfangsphase des Naturschutzes die „Naturdenkmalpflege“ im Vordergrund. Es wurden also einzelne Objekte wie beispielsweise alte Bäume geschützt. Somit standen anfangs weder komplexe ökologische Zusammenhänge, noch umfassende Territorien im Mittelpunkt des Naturschutzes, sondern einzelne Naturphänomene oder Tier- und Pflanzenarten.

Rainer Lippert - Schenklengsfelder Linde - CC BY-SA.

Der deutsche Dichter und Naturforscher Hermann Löns kritisierte den staatlichen Naturschutz in einem Vortrag 1911 als harmlose „Naturdenkmälerchens-Arbeit“ und sagt:

„Es klingt bitter, aber es ist so: Die amtliche Naturdenkmalpflege erweckt immer mehr den Verdacht, als arbeite sie einem großzügigen, wirkungsvollen Naturschutz entgegen. Sie schützt Belanglosigkeiten, arbeitet im Detail, hemmt aber eine Bewegung, die sich auf das Ganze richten muß. Sie ist eben amtlich, muß bürokratisch vorgehen, darf um Himmelswillen Niemand auf die Zehen treten, nicht Sturm läuten, nicht das Nothorn blasen.“ (Hermann Löns, 1929, S. 4)

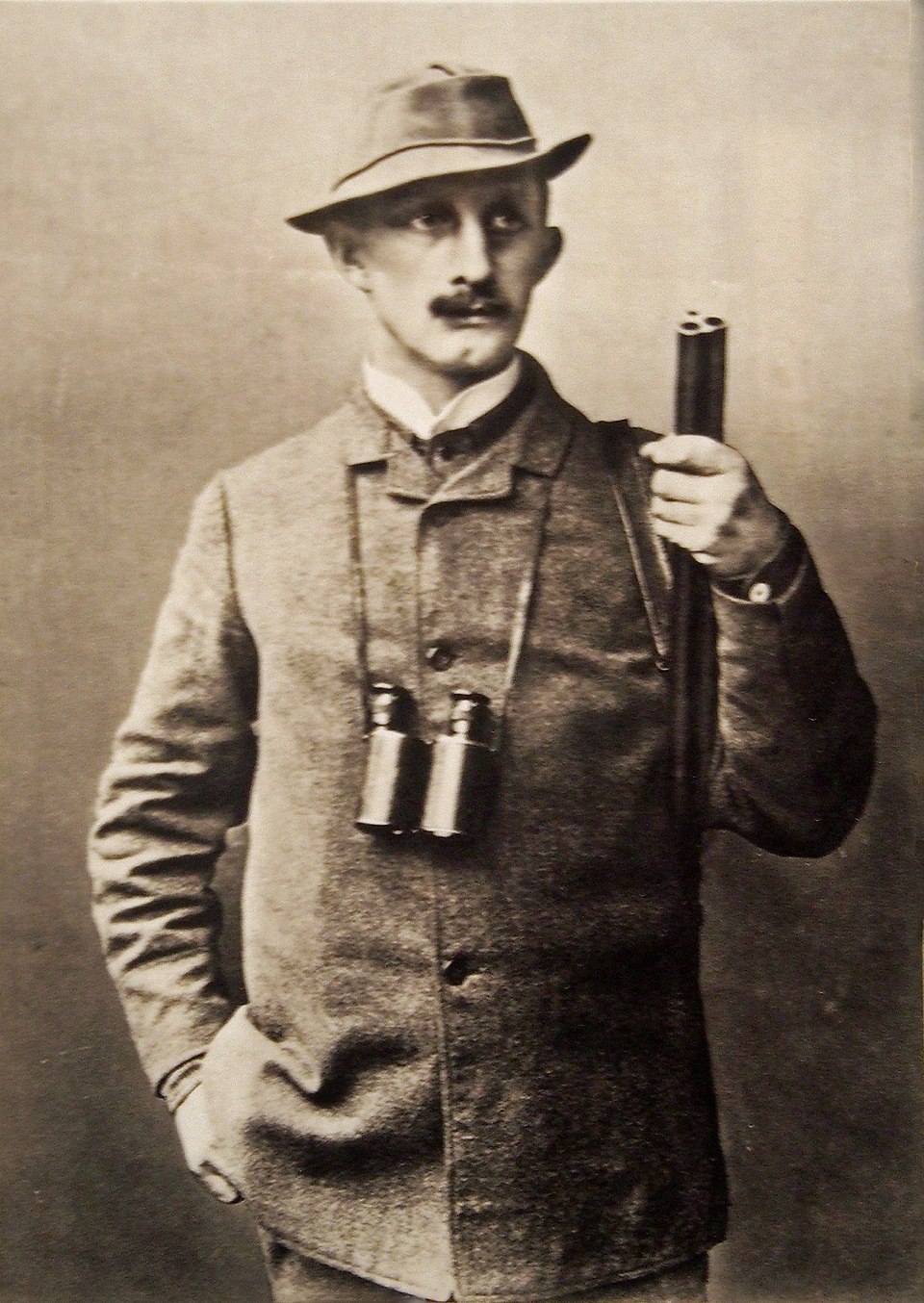

Abb. 27: Hermann Löns mit Jagdwaffe (ca. 1900).

Kritik an Löns!

Hermann Löns gilt als Pionier des Naturschutzes in Deutschland. Seine Werke trugen dazu bei, ein allgemeines Bewusstsein für den Schutz der Natur und der heimischen Landschaften zu schaffen, insbesondere in einer Zeit, in der die Industrialisierung zunehmend natürliche Lebensräume bedrohte. Gleichzeitig vertrat Löns jedoch nationalistische und völkische Ideen, die  später von den Nationalsozialist*innen adaptiert und verbreitet wurden. Sein Buch „Der Werwolf. Eine Bauernchronik“ (1910) zeigt u.a. deutlich seine rassistische und ideologisch-biologistische Sichtweise. Löns verband seine Natur- und Heimatideale mit einer Vorstellung von „reiner“ Herkunft und einer „gesunden“ Volksgemeinschaft, die die Grundlage des nationalsozialistischen Rassebegriffs vorwegnahm. In der Kritik steht, das seine Arbeit zum Erhalt der Lüneburger Heide bis heute noch viel Anerkennung findet ohne eine kritische und angemessene Einordnung seiner völkischen Denkweise.

später von den Nationalsozialist*innen adaptiert und verbreitet wurden. Sein Buch „Der Werwolf. Eine Bauernchronik“ (1910) zeigt u.a. deutlich seine rassistische und ideologisch-biologistische Sichtweise. Löns verband seine Natur- und Heimatideale mit einer Vorstellung von „reiner“ Herkunft und einer „gesunden“ Volksgemeinschaft, die die Grundlage des nationalsozialistischen Rassebegriffs vorwegnahm. In der Kritik steht, das seine Arbeit zum Erhalt der Lüneburger Heide bis heute noch viel Anerkennung findet ohne eine kritische und angemessene Einordnung seiner völkischen Denkweise.

Lukas zeigt in dem Reel, wie die AfD Umweltschutz für ihre völkische Ideologie vereinnahmt.

Abb. 28: AfD-Wahlprogramm (Klima Campus).

‼️Achtung dicker Versprecher‼️ die AfD sagt das der Klimawandel NICHT Menschen gemacht ist. Sondern ganz natürlich ist.