2.1 Lärm-Ursache

Der Unterwasser-Schall in den Meeren hat sich in den letzten Jahrzehnten stark erhöht. Zu den Schallquellen gehören seismische Untersuchungen, militärische Aktivitäten, die Errichtung von Windkraftanlagen, der Tiefseebergbau und die Schifffahrt. Besonders der Schall, der durch die Schiffsmotoren und -schrauben entsteht, beeinträchtigt die Meeres-Lebewesen. Ein wesentlicher Teil dieses Schalls entsteht durch Kavitation, ein physikalisches Phänomen, bei dem kleine Dampfblasen in der Nähe der Schrauben gebildet werden und dann mit einem lauten Knall zerplatzen. Größere und schnellere Schiffe verursachen mehr Lärm als kleine und langsamere Schiffe. 90 % der international gehandelten Güter werden auf dem Seeweg transportiert, die Schifffahrt hat in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen und der Lärmeintrag hat sich seit den 1960er Jahren in vielen Meeresgebieten verdoppelt. In europäischen Gewässern verdoppelte sich der Lärmpegel zwischen 2014 und 2019 sogar innerhalb von nur 5 Jahren.

Der Unterwasser-Schall in den Meeren hat sich in den letzten Jahrzehnten stark erhöht. Zu den Schallquellen gehören seismische Untersuchungen, militärische Aktivitäten, die Errichtung von Windkraftanlagen, der Tiefseebergbau und die Schifffahrt. Besonders der Schall, der durch die Schiffsmotoren und -schrauben entsteht, beeinträchtigt die Meeres-Lebewesen. Ein wesentlicher Teil dieses Schalls entsteht durch Kavitation, ein physikalisches Phänomen, bei dem kleine Dampfblasen in der Nähe der Schrauben gebildet werden und dann mit einem lauten Knall zerplatzen. Größere und schnellere Schiffe verursachen mehr Lärm als kleine und langsamere Schiffe. 90 % der international gehandelten Güter werden auf dem Seeweg transportiert, die Schifffahrt hat in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen und der Lärmeintrag hat sich seit den 1960er Jahren in vielen Meeresgebieten verdoppelt. In europäischen Gewässern verdoppelte sich der Lärmpegel zwischen 2014 und 2019 sogar innerhalb von nur 5 Jahren.

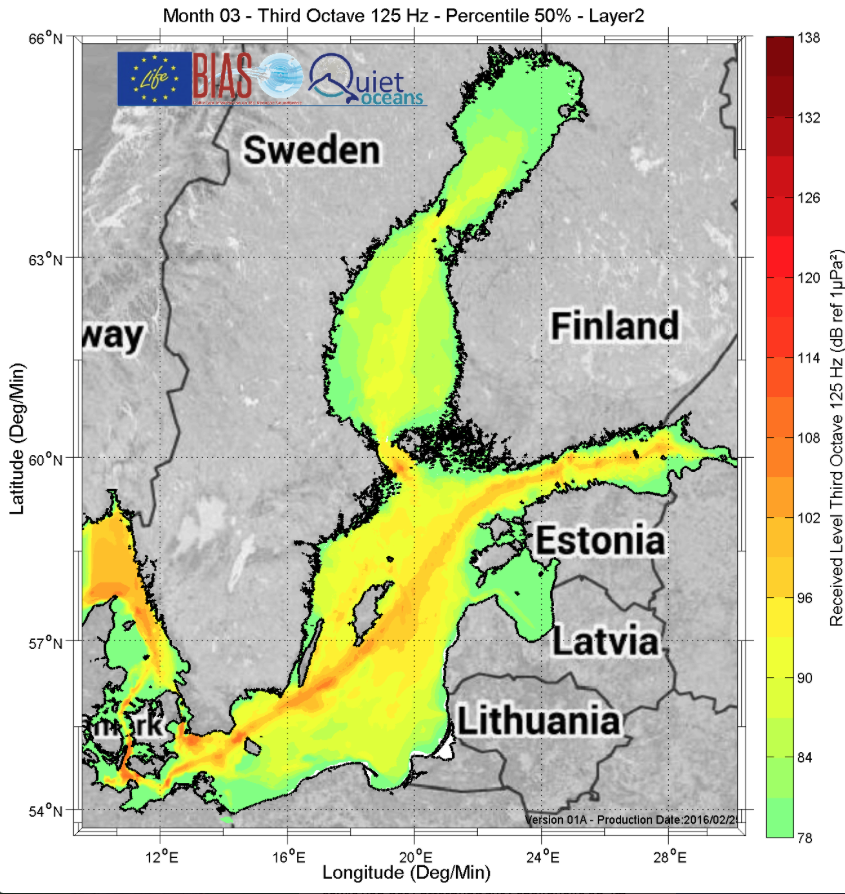

Der wahrnehmbare Schall hat für die Meerestiere weitreichende Folgen, von Orientierungsverlust bis Hörverlust. Das Problem: Die Ostsee ist flächendeckend vom Unterwasserlärm betroffen. Die Unterwasserlärm-Karte des von der EU geförderten BIAS-Projekts zeigt, wie der Schiffsverkehr zur Schallbelastung beiträgt. Die Schiffsroute bildet sich anhand des Lärmpegels ab. Je röter, desto lauter.

Abb. 3: Unterwasserlärm-Karte von der Ostsee des von der EU geförderten BIAS-Projekts (BIAS).